新書推薦: 《

明代郎署官与文学权力

》 售價:HK$

107.8

《

人工智能与影视制作(影视制作全流程AI实战指南,深度结合DeepSeek等AI工具实操)

》 售價:HK$

97.9

《

一人公司:用个人品牌实现自由人生

》 售價:HK$

74.8

《

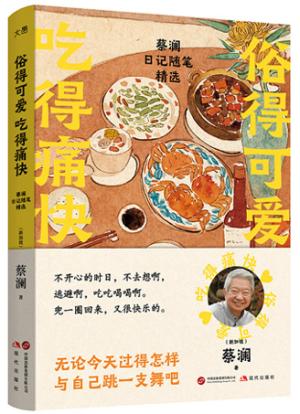

俗得可爱 吃得痛快:蔡澜日记随笔精选

》 售價:HK$

53.9

《

十一种孤独(理查德·耶茨作品)

》 售價:HK$

85.8

《

玫瑰花园

》 售價:HK$

54.8

《

智能体时代

》 售價:HK$

86.9

《

镇馆之宝 精讲66家博物馆文物珍品 从新石器时代到大清王朝

》 售價:HK$

756.8

編輯推薦:

《青少年辩证行为治疗技能手册》由深耕DBT领域、培训过数千名专业工作者的米勒教授与拉图斯教授倾力打造。他们不仅为DBT-A(青少年辩证行为治疗)提供了清晰定义,更完整呈现了专为治疗青少年情绪行为难题量身定制的“实操百宝箱”,细节之处尽显作者匠心。

內容簡介:

青少年辩证行为治疗(dialectical behavior therapy for adolescents,DBT-A)是国际公认且经临床证实有效的心理治疗方法之一。它已被广泛用于治疗极具临床挑战性的青少年多重严重情绪与行为问题,如严重情绪失调、自杀行为、反复自伤行为、冲动控制问题、严重焦虑与抑郁、进食障碍、游戏与物质成瘾,以及边缘型人格障碍等。此外,它也可用于帮助面临情绪管理困扰(如愤怒失控)、人际关系冲突(如频繁的关系破裂)或自我认同问题(如情绪、目标和价值观的自我意识受损)的青少年。

來源:香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk

關於作者:

作者简介

目錄

第1部分 辩证行为治疗技能训练的结构和策略

內容試閱

玛莎·M.莱恩汉所创立的辩证行为治疗(Linehan,Armstrong,Suarez,Allmon,& Heard,1991;Linehan,1993a,1993b)彻底改变了认知行为治疗方法,正念和接受等概念已经渗透进行为方法中。她为治疗情绪和行为失调的复杂问题而开?的这套技术为许多之前被治疗师拒之门外的来访者带来了富有同情心的治疗方式。